- 住宅力

- >

- 暮らしのデザイン・住まいの事例集

- >

- 間取りを読む

間取りを読む

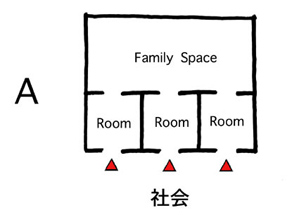

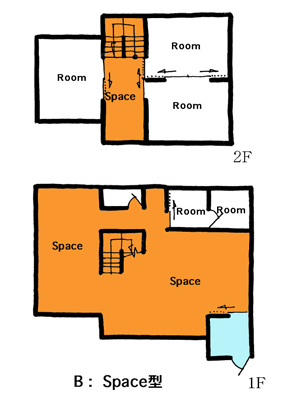

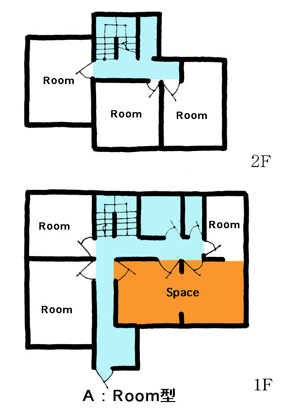

上の図は「住宅の在り方」を問う図式です

A は外から家に帰って来た人が、それはお父さんであってもいいし子供であっても、あるいは奥さんであってもいいのですが、まず自分の個室に帰る。家族の構成員分の個室が用意されていて、そこが社会に向けて全て出入り口を持っている。家族スペース、つまり食堂や居間には個室を通らないと入れない。そして家族と出会うか否かは本人の自由意志に委ねられているというわけです。こんな住宅あるのか、と思われるかもしれませんが、住まいの多くは、実はこんな図式にあてはまるつくりです。

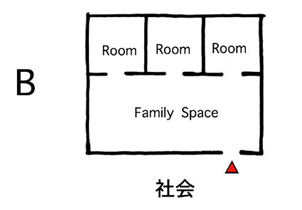

Bは外から帰って来た人が、まず家族の空間に入ります。それから個人の領域へと入っていく。

この二つの図式で考えたいことは

-

社会と家族 そして 社会と個人の結びつき方 です。

-

社会-個人-家族 なのか 社会-家族-個人 なのか。

-

血縁関係、とりわけ一般的な核家族といわれる家族関係のための住まいの在り方として、

-

私たちのとる図式は迷うことなくBです。

- なぜならば「対話的」だからです。

- 帰って来た人が好むとこのまざるとに関わらず、家族空間に誰かがいるならば「ただいま」あるいは「行って来ます」あるいはどなたか他人がいらしている時は「いらっしゃいませ、こんにちは」というコミュニケーションの基本がそこにあるからです。

A は望まなければ対話やふれあいを避けられるので、開いていこうというパワーをもたないひとは閉じこもり内向化、密室化していく危険性をはらんでいます。危険性というのはこの小部屋で、ワイドショーを賑わす犯罪が起こり得るというのではなく(あるいはおこるかもしれないが、、、)もっとシンプルな人間性への影響です。すなわち、縄張り意識を超える対話力を退化させる危険性があるということ。

住宅は人間の棲み家。もっともっと、ごく自然に、さりげなくふれあいが

生じる在り方が人間らしいと思いませんか、、、

-

「住宅の在り方」を問う図式と照らしあわせて

-

A は玄関へと帰って来たひとが誰にも会わずに、あるいは会えずに個室に行ける、

-

逆に言えば、誰にも会わずに外へと出れる。図式Aとも対応する住宅の間取りといえます。

-

B は帰った人がまず出会いを持つ。

-

ここで言葉による「あいさつ」を発するか否か、顔色で話し掛けない方がいいかな、

-

なんてことを感じあえるのも「出会う」から。

-

これが「気配り」といい「おもいやり」とも呼べるコミュニケーションの原点。

-

そうして、そのあと階段を上がって個人の領域へと進んでいく。

-

顔を見るということが重要

-

価値観の多様化という流行言葉に踊らさせない!

-

家族の関係は揺らいでなどいない、と私たちは考えています。

コミュニケーションの在り方が、携帯電話、インターネットなどの新しいツールで個人が顔を見ない「開き」に向かう今だからこそ、住宅は人間の住む「巣」として、閉ざす「個人」をつくる住宅と決別し、 真に開く「個人」を育む住まい、そして育む「家族」へと向かうべきです。これは一核家族の住まいの在り方ばかりでなく、友人同士、お年寄り同士、新しい「家族」のための住居(コレクティブハウス)であっても、なんら変わりはありません。

キーワードは「結ぶ」ということです。

|

|||

|---|---|---|---|